无需体外培养!体内 CAR-T:癌症治疗的“即插即用”革命

来源:生物制品圈 2025-09-17 13:53

本文系统梳理了体内 CAR-T 疗法的发展背景、技术原理、基因递送系统的分类与应用,以及当前的研究进展与临床成果。

在癌症治疗领域,CAR-T 细胞疗法已成为革命性突破,但传统的体外 CAR-T 疗法因制造复杂、成本高昂、耗时漫长等问题难以广泛应用。近年来,体内 CAR-T 细胞疗法通过直接在患者体内对 T 细胞进行基因改造,成为解决上述难题的关键方向。本文系统梳理了体内 CAR-T 疗法的发展背景、技术原理、基因递送系统的分类与应用,以及当前的研究进展与临床成果。同时,深入分析了该疗法面临的基因递送安全性、T 细胞持久性、实体瘤微环境等挑战,并探讨了潜在的解决策略。随着基因编辑技术和靶向递送系统的优化,体内 CAR-T 疗法有望成为未来癌症免疫治疗的核心手段,为患者提供更高效、安全且可及的治疗选择。

一、癌症治疗的困境与 CAR-T 疗法的崛起

癌症作为全球健康的重大威胁,传统治疗手段如手术、放疗、化疗在晚期或难治性癌症中效果有限。近年来,免疫疗法通过激活人体自身免疫系统对抗肿瘤,展现出显著优势。其中,CAR-T 细胞疗法作为免疫疗法的 “明星”,通过基因工程改造 T 细胞,使其能精准识别并消灭癌细胞,彻底改变了血液肿瘤的治疗格局。

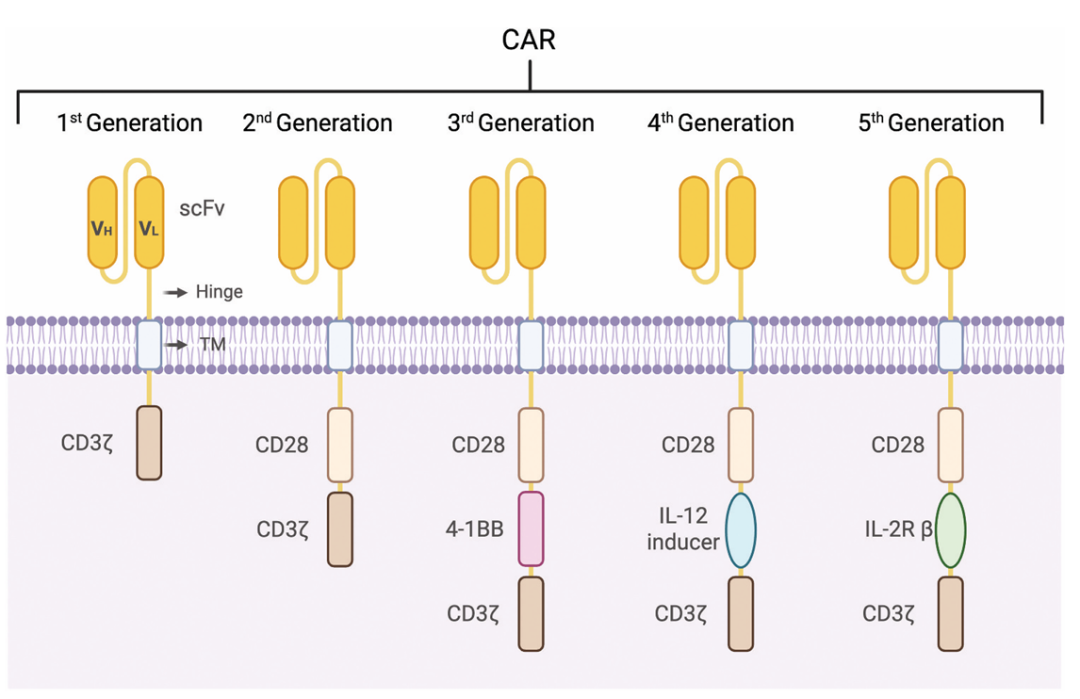

CAR-T 细胞的核心是嵌合抗原受体(CAR),这一人工受体由抗原结合域、铰链区、跨膜区和胞内信号域组成(图 1)。抗原结合域通常来自单克隆抗体的单链可变片段(scFv),能像 “导航系统” 一样定位癌细胞;胞内信号域则负责激活 T 细胞的杀伤功能,如 CD3ζ 链和共刺激分子(CD28、4-1BB 等)。

图 1:CAR 结构的演化

第一代 CAR仅含 CD3ζ 信号域,T 细胞激活能力弱;第二代加入一个共刺激域(如 CD28),增强了 T 细胞增殖能力;第三代叠加多个共刺激域,但疗效未达预期;第四代能分泌细胞因子(如 IL-12),增强肿瘤局部免疫反应;第五代引入细胞因子受体域(如 IL-2 受体),进一步提升 T 细胞活化效率,或通过药物调控开关精准控制其功能。

二、传统体外 CAR-T 疗法的局限:为何需要 “体内改造”?

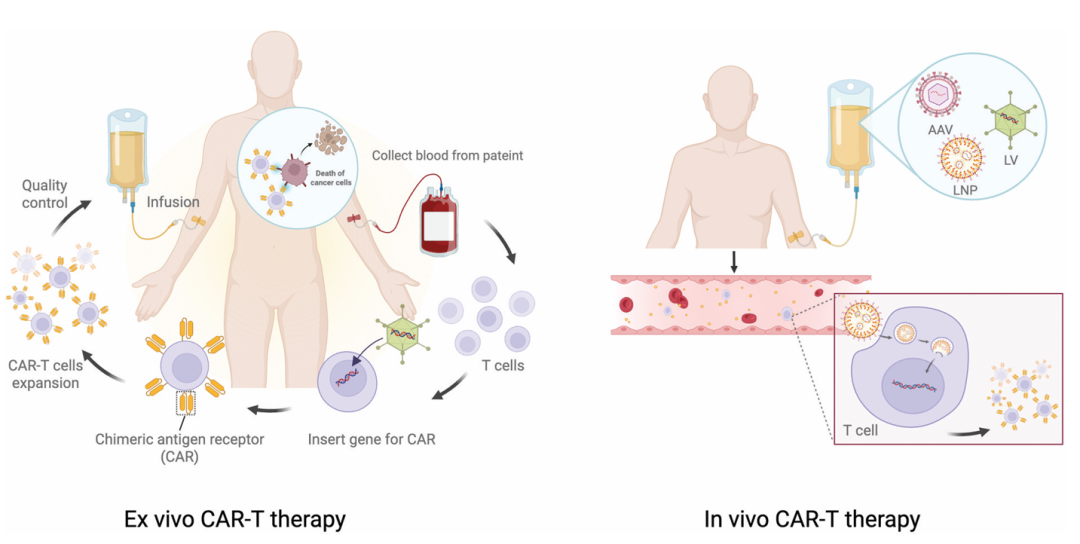

目前获批的 CAR-T 疗法多采用体外改造策略:从患者血液中分离 T 细胞,在体外通过病毒或非病毒载体导入 CAR 基因,扩增后回输患者体内(图 2)。该疗法在白血病、淋巴瘤等血液肿瘤中疗效显著,但存在难以克服的缺陷:

制造复杂且成本高昂:体外培养需严格的 GMP 环境和临床级试剂,生产流程长达数周,单疗程费用可达数十万美元,限制了普及性。

时间窗口紧迫:晚期患者常因等待治疗而病情恶化,部分患者甚至在 CAR-T 细胞制备期间失去治疗机会。

免疫毒性风险:体外扩增的 CAR-T 细胞回输后可能引发细胞因子释放综合征(CRS)和神经毒性,且桥接治疗(如化疗)可能加剧副作用。

肿瘤逃逸与排斥:肿瘤细胞可能通过下调靶抗原逃避识别;异基因 CAR-T 细胞还可能引发宿主免疫排斥或移植物抗宿主病(GVHD)。

图 2:体外与体内 CAR-T 疗法流程对比

左:体外 CAR-T 需经历 “采血 - 改造 - 扩增 - 回输” 多步骤;右:体内 CAR-T 通过静脉注射载体,直接在体内完成 T 细胞改造,无需体外操作。

三、体内 CAR-T 疗法:无需体外培养的 “即插即用” 革命

为突破体外疗法的局限,体内 CAR-T 疗法应运而生:通过靶向基因递送系统,将 CAR 基因直接导入患者体内的 T 细胞,使其在体内 “就地改造” 为 CAR-T 细胞(图 2 右)。这一策略的核心优势包括:

省去体外培养步骤:无需分离和扩增 T 细胞,大幅缩短治疗周期(从数周缩减至数天),降低成本。

减少 T 细胞耗竭:体外操作可能导致 T 细胞功能受损,而体内改造的 T 细胞更贴近生理状态,持久性更强。

精准调控功能:通过载体设计实现 T 细胞特异性靶向,减少对正常细胞的影响,降低毒性。

例如,在急性淋巴细胞白血病小鼠模型中,通过静脉注射携带 CAR 基因的腺相关病毒(AAV),成功在体内生成 CAR-T 细胞,高效清除白血病细胞且无明显全身毒性,为临床转化奠定了基础。

四、基因递送系统:体内 CAR-T 的 “运输车”

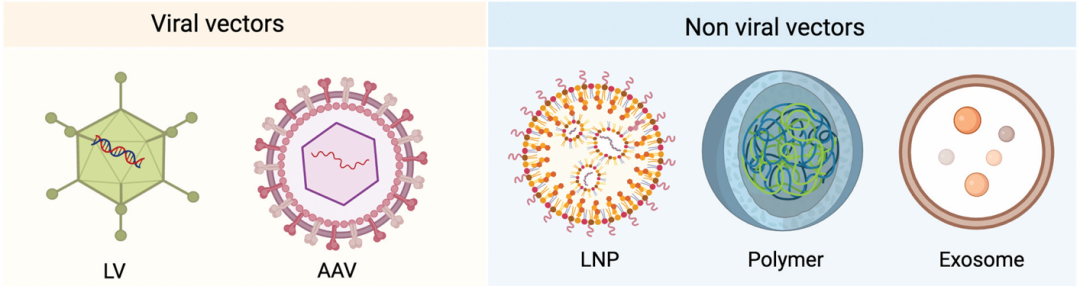

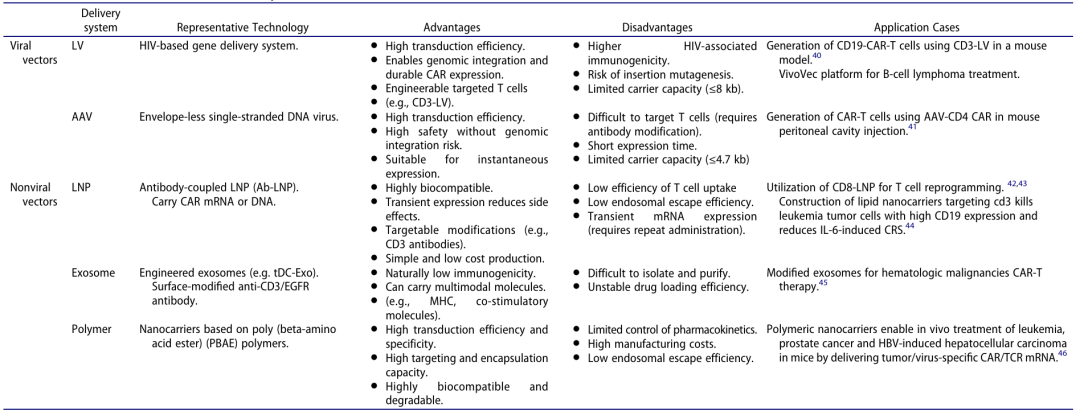

体内 CAR-T 的核心是安全高效的基因递送系统,需满足 T 细胞靶向性、低毒性、高转导效率等要求。目前主要分为病毒载体和非病毒载体两大类(图 3,表 1)。

图 3:体内 CAR-T 递送载体分类

病毒载体以慢病毒和 AAV 为主,非病毒载体包括脂质纳米颗粒(LNP)、聚合物纳米载体和外泌体。

表 1:体内 CAR-T 递送载体的分类与特点

(一)病毒载体:高效但需平衡安全

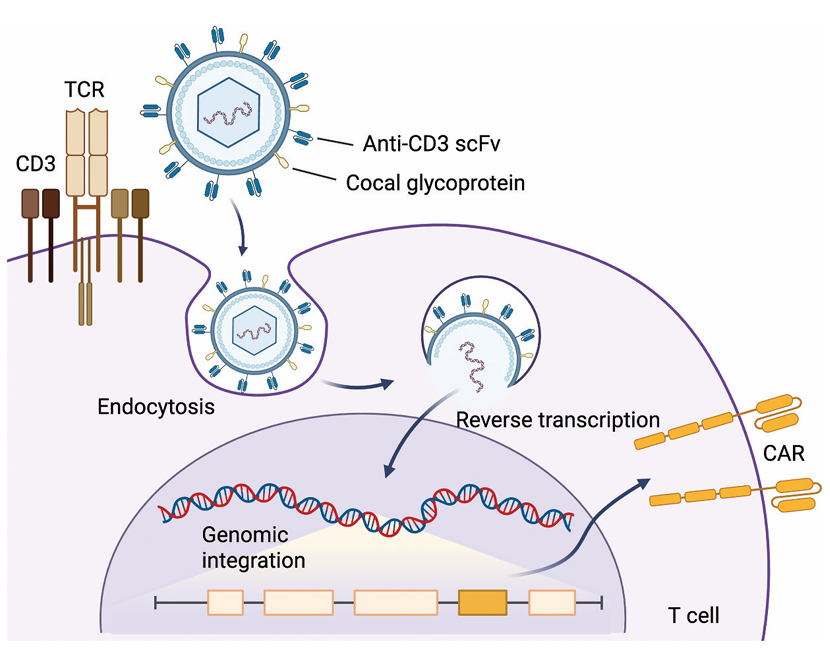

慢病毒载体:通过改造包膜蛋白(如替换为抗 CD3 scFv)实现 T 细胞靶向,无需激活 T 细胞即可高效转导。例如,Umoja 公司的VivoVec 平台采用 cocal 假型慢病毒,表面展示抗 CD3 scFv,在人源化小鼠中成功生成抗 CD19 CAR-T 细胞,有效清除 B 细胞且安全性良好。

AAV 载体:无整合风险,免疫原性低,适合短期表达。通过衣壳改造(如 AAV-DJ)可增强 T 细胞转导效率,在小鼠模型中实现 CAR-T 细胞体内生成,抑制 T 细胞白血病生长。

图 4:体内 CAR-T 细胞的病毒递送系统

(二)非病毒载体:安全且易于规模化生产

脂质纳米颗粒(LNP):通过表面修饰抗 CD3 抗体靶向 T 细胞,包裹 CAR mRNA 实现瞬时表达,减少 CRS 风险。例如,靶向 CD3 的 LNP 同时携带 CD19-CAR 和 IL-6 shRNA,在小鼠中生成 CAR-T 细胞并降低 IL-6 相关毒性。

聚合物纳米载体:如 PBAE 载体可高效包裹 CAR mRNA,系统给药后延长小鼠生存期,尤其在实体瘤中因穿透能力强而具优势。

外泌体:天然来源的纳米囊泡,经工程化改造后表面表达抗 CD3/CD28 scFv,靶向 T 细胞并递送 CAR mRNA,在体内诱导抗瘤活性。

五、临床突破:体内 CAR-T 从实验室走向患者

近年来,体内 CAR-T 疗法的临床转化取得显著进展,在血液肿瘤和实体瘤中均展现出潜力:

(一)血液肿瘤:疗效与安全性双优

UB-VV100(Umoja):在非人灵长类动物中,静脉注射编码抗 CD20 CAR 的 VivoVec 颗粒,实现 B 细胞长期耗竭,无严重毒性。

ESO-T01:针对复发/难治性多发性骨髓瘤的Ⅰ期试验中,4 例患者中 2 例达到严格完全缓解,2 例部分缓解,CAR-T 细胞在多组织中检出,证实体内生成与扩增能力。

CD19 靶向疗法:1 例复发 B 细胞急性淋巴细胞白血病患者接受体内 CAR-T 治疗后,1 个月内实现微小残留病阴性完全缓解,无严重不良反应。

(二)实体瘤:突破微环境壁垒

实体瘤因免疫抑制微环境(如 Tregs、MDSCs 浸润)和纤维化屏障,对 CAR-T 疗法抗性强。体内 CAR-T 通过局部递送策略取得突破:

淋巴节点样支架:将 CAR-T 细胞与支架结合植入肿瘤附近,促进其扩增并增强肿瘤浸润,在小鼠模型中显著抑制实体瘤生长。

MASTER 平台:可植入的藻酸盐支架负载 T 细胞和 CAR 基因载体,1 天内完成体内 CAR-T 生成,有效控制淋巴瘤生长。

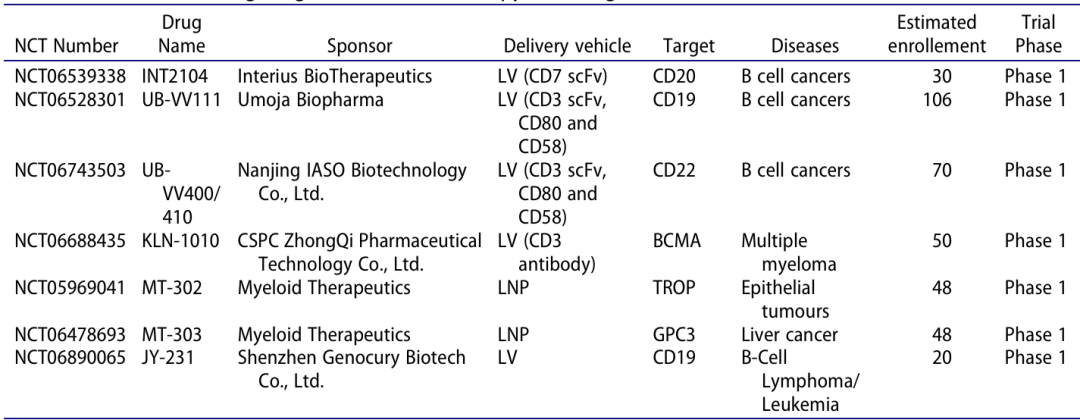

表 2:针对恶性肿瘤的体内 CAR-T 疗法临床试验

六、挑战与应对:体内 CAR-T 的 “拦路虎” 如何解决?

尽管前景广阔,体内 CAR-T 仍面临多重挑战,研究者已提出针对性解决方案:

(一)基因递送的安全性

插入突变风险:慢病毒整合可能导致致癌基因激活,通过优化启动子和增强子可降低风险。

免疫反应:病毒载体的衣壳蛋白可能引发抗体反应,非病毒载体(如 LNP)可减少免疫原性,但需提升转导效率。

(二)T 细胞耗竭与持久性

优化 CAR 结构:引入 4-1BB 共刺激域增强 T 细胞存活;第五代 CAR 通过细胞因子受体域提升活化效率。

联合疗法:与免疫检查点抑制剂(如 PD-1 抗体)联用,阻断抑制信号;通过 CRISPR/Cas9 敲除耗竭相关基因(如 PD-1)。

(三)实体瘤微环境的阻碍

重塑微环境:使用血管破坏剂(如 CA4P)改善肿瘤血流,增强 CAR-T 浸润;靶向 TGF-β、IL-10 等抑制性细胞因子。

多靶点设计:双特异性 CAR 同时识别多个肿瘤抗原,减少抗原逃逸;第四代 CAR 分泌 IL-12 等细胞因子,逆转免疫抑制。

七、未来展望:从 “个体化” 到 “大众化” 的跨越

体内 CAR-T 疗法正朝着更高效、安全、普惠的方向发展:

技术融合:结合多组学分析筛选肿瘤特异性抗原,利用AI 设计优化载体(如预测 LNP 最佳结构),加速疗法迭代。

通用型 CAR-T:通过基因编辑敲除 T 细胞表面 MHC 分子,开发 “现成” CAR-T 产品,降低成本并缩短治疗时间。

适应症拓展:除癌症外,体内 CAR-T 已在心脏纤维化等疾病中显效,未来可能应用于自身免疫病等领域。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。